富士フイルム株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長・CEO:後藤禎一)は、実験動物を用いることなく化学物質の皮膚へのアレルギー反応の有無を評価できる「毒性予測システム」を開発しました。「毒性予測システム」は、独自のAI技術を活用し開発したコンピューターシミュレーションにより、化学物質の安全性を評価するもので、安全性評価業務のDXをサポートします。

なお、当社は2025年7月2日より開催される「第52回 日本毒性学会学術年会」で本システムの有効性について発表します。

研究開発や製造の過程で新規の化学物質が扱われる際には、あらかじめその化学物質の安全性の評価が行われます。化学物質の皮膚へのアレルギー反応や炎症(かぶれ)の有無を評価する皮膚感作性試験では、動物を用いた試験が行われる場合がありますが、動物倫理の観点から、動物実験代替法の開発が求められています*1。

今回当社は、AI技術を活用して、化学物質の構造から皮膚へのアレルギー反応の有無を予測する新たなシステムを開発しました。本システムには、化学物質の生体内での分解過程や構造変換、タンパク質との結合を予測できるよう構築された「知識型AIモデル」と、過去の試験データから化学物質に起因するリンパ球の活性化や増殖、炎症反応を予測する「機械学習型AIモデル」を活用。これら2つのAIモデルに基づくコンピューターシミュレーションにより、化学物質が生体内で引き起こす事象を高いレベルで推定します。本「毒性予測システム」は、幅広い化学物質の安全性を評価できるだけでなく、動物を用いたLLNA(Local Lymph Node Assay)*2などの実験方法と比較して評価所要時間を削減します。

当社は、化学物質に対する社内安全評価業務*3の一部において、今回開発した「毒性予測システム」と試薬を用いて評価する皮膚感作性試験代替法「ADRA(Amino acid Derivative Reactivity Assay)」*4を組み合わせることで、2025年4月より動物試験*5を廃止しました。動物試験の廃止に伴い、皮膚感作性の試験費用を約8割削減し、所要時間を最大1/20と大幅に短縮するなど、評価業務を大幅に効率化しました。

富士フイルムグループは、2030年度を目標年としたCSR計画「Sustainable Value Plan 2030(SVP2030)」の重点課題のひとつとして、「製品・化学物質の安全確保」*6を掲げ、動物実験代替法の導入を積極的に推進しています。これまでに、高度な分子設計力・化学合成力により独自開発した、検出感度が高い反応試薬を用いた皮膚感作性試験代替法「ADRA」のOECD(経済協力開発機構)テストガイドライン*7への収載を実現。また「ADRA」試薬キットの販売、同キットを用いた皮膚感作性評価の受託サービスなどを、富士フイルム和光純薬株式会社を通じて展開してきました。今後、本「毒性予測システム」のOECDテストガイドラインへの収載を目指すとともに、システムの提供を通じて、化学物質が環境や健康に影響を与えない世界の実現に貢献していきます。

- *1 出典:日本薬理学雑誌「日本における動物実験代替法の技術展開」(2018,151巻,2号)

- *2 マウスを用いた皮膚感作性試験法の一種で、リンパ節の細胞増殖を指標に、化学物質の感作性を定量的に評価する方法。

- *3 富士フイルムは化学物質に対する社内安全評価業務として、(1)皮膚感作性試験、(2)Ames試験、(3)皮膚刺激性試験、(4)急性毒性試験を実施しており、今回の「毒性予測システム」は(1)皮膚感作性試験にて導入しました。

- *4 2017年に富士フイルムが開発した皮膚感作性試験代替評価法。当社の高い化学合成力・分子設計力を用いて開発した反応試薬を用いることで、皮膚感作性を高精度に評価できます。2022年にOECDテストガイドラインに収載され、国際的に信頼性が高い試験方法であると認められました。

- *5 「毒性予測システム」は、LLNAモデル・GPMTモデルの過去試験データを活用した機械型学習AIモデルを採用しているため、「LLNA評価」(試験試料をマウスの耳介に塗布する試験法)の代替評価として有効。富士フイルムは自社で行う化学物質の安全性評価試験において、「LLNA評価」を廃止。

- *6 具体的な目標として、(1)2025年までに、当社が新たに開発する化学物質の安全性評価を動物実験代替法で行う、(2)2030年までに、当社の化学製品(ファインケミカル、各種処理薬品など、化学物質自体やその化合物)の安全データシートに記載する安全性データを動物実験代替法で取得することを掲げています。

- *7 OECDが化学物質の特性や安全性を評価する試験方法を国際的に共通化することを目的としたガイドライン。

化学物質やその混合物の物理化学的性質、生態系への影響、生物分解および生物濃縮、ならびにヒト健康影響などに関する知見を得るための国際的に合意された試験方法が収載されています。

記

「毒性予測システム」は、化学物質の構造から皮膚の炎症を引き起こす要因となる化学物質のリスクをAIで予測するシステムです。2つの異なるAIモデルを活用することで、幅広い化学物質を対象に皮膚へのアレルギー反応の有無を予測でき、皮膚感作性評価を強力にサポートします。

- 知識型AIモデル

化学物質の毒性に関する公開情報や当社研究者の専門知識を基に構築。化学物質が生体内でどのように分解され、構造変換が起こるか、どのようにタンパク質と結合するかを予測します。

- 機械学習型AIモデル

過去の評価結果*8を基に構築。化学物質がリンパ球の活性化や増殖、炎症反応にどのように影響するかを予測します。

- *8 過去に社内で実施した動物を用いた試験と外部試験計5,000ケース(マウスを用いたLLNAモデル:2,000ケース、モルモットを用いたGPMT(Guinea Pig Maximisation Test、皮膚感作性試験の一種)モデル:3,000ケース)の評価結果を基に構築。

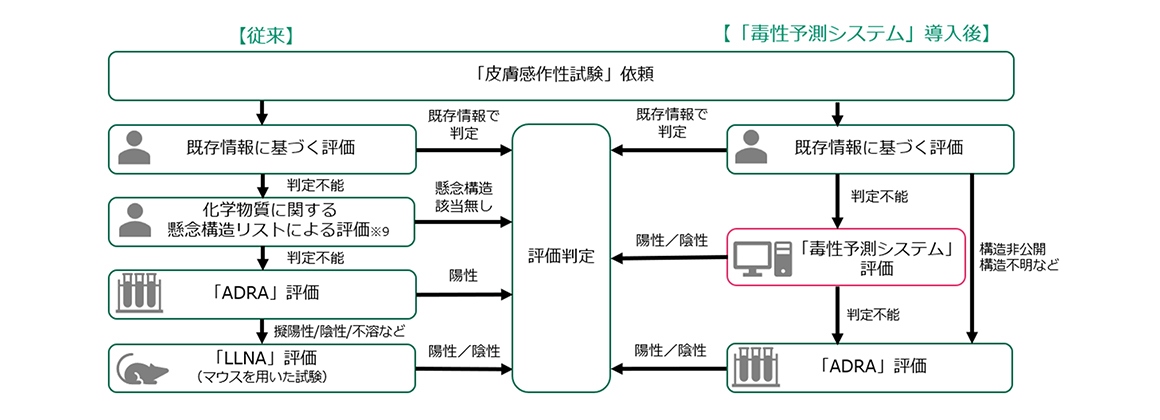

当社は、グループで開発・使用される化学物質の安全性を評価するにあたり、「毒性予測システム」を用いた皮膚感作性試験を行っています。皮膚感作性評価に「毒性予測システム」をとりいれることで、従来行ってきた「化学物質に関する懸念構造リストによる評価*9」、「マウスを用いたLLNA評価」を省略でき(下図)、所要時間を従来の約3~5か月から約1~2週間に短縮することに成功しました。化学物質の構造が不明な場合など「毒性予測システム」での評価に適さない化学物質を評価する場合にのみ、試薬を用いた「ADRA」による評価を実施することで、業務負荷低減も実現しました。

- *9 対象となる化学物質の構造情報と毒性の懸念がある構造式リストを自社内で作成・参照し、懸念構造に該当しない場合は、陰性と判断。

富士フイルムホールディングス株式会社

コーポレートコミュニケーション部 広報グループ

富士フイルムホールディングス株式会社

ICT戦略部

富士フイルム和光純薬株式会社

試薬お客様相談室

- * 記事の内容は発表時のものです。最新情報と異なる場合(生産・販売の終了、仕様・価格の変更、組織・連絡先変更等)がありますのでご了承ください。