このコンテンツは医療従事者向けの内容です。

診療放射線技師

藤田 秀樹 先生

放射線治療法の一つである「IMRT(強度変調放射線治療)」は、専用の治療計画用コンピュータを用いて放射線強度を細かく調整することで、腫瘍に対して集中的に放射線を照射できるため、副作用を軽減しながら治療成績の向上を目指すことができます。そして、前立腺IMRTにおいては、前立腺と近接する膀胱に当たる線量を低減するために、照射前に一定量の尿を蓄えておくことが必要になります。

当院では前立腺IMRTの前処置として1時間前に排便・排ガス、排尿をしてもらい、それから1時間の畜尿を行い、照射直前に撮影する位置合わせ用のCone-beam CT(CBCT)画像で尿量を確認していますが、CBCT画像で確認した尿量が少ない場合は、再度蓄尿した後に改めてCBCTを撮影しなければならず、それには大きな手間と患者さんの被ばくが伴います。そこで、当院ではポータブルエコーiViz airを用いて、CBCTの撮影前に尿量を把握することで、患者さんおよび診療放射線技師の負担軽減、放射線治療のスループット向上につなげています。

大阪府済生会中津病院では、頭頸部がん、肺がん、肝臓がん、婦人科腫瘍、乳がん、前立腺がんなどの患者さんに対して、1日あたり約35件の放射線治療を行い、前立腺IMRTについては1日5~10件実施しています。

前立腺IMRTにおいては、前立腺に近接する膀胱に当たる線量を低減しながら治療精度を維持するために一定量の尿を蓄えておく必要があり、治療計画用CT撮影時と同程度の尿量で照射することが望ましいとされています。

一般的にはCBCT画像で尿量を確認しますが、CBCTを撮影するには、(1)患者さんに治療室に入ってもらう、(2)下着だけになってもらう、(3)治療台に乗ってもらって位置合わせをする、(4)固定具で患者さんの体を固定する、(5)ベッドを規定の位置まで移動させる、という手順が必要になります。そして、CBCT撮影後、治療計画用CTと照らし合わせて、膀胱の尿量や前立腺の位置、骨盤の位置、直腸の状況などを確認して、すべて問題なければ照射を開始しますが、尿量が一定のレベルに達していなければ、固定具を外してベッドから降りて、ガウンに着替えて待合室で飲水をしてからしばらく待ってもらいます。その後、溜まったのを見計らって、改めて(1)~(5)の手順を踏んでCBCTを撮影する必要があり、再セットアップには非常に手間がかかるだけでなく、患者さんの被ばく線量も増えてしまいます。特に、前立腺がんの患者さんはもともと頻尿の方が多いだけでなく、放射線治療を重ねると頻尿が進行しやすい傾向があり、これまで当院では前立腺IMRTを行う患者さんの2~3割が尿量不足でCBCTの再撮影を行っていました。

こうした中、エコーのスペシャリストである診療放射線技師の方から、iViz airをご紹介いただき、前立腺IMRTにおける尿量の評価に使用する目的で試用を開始しました。

当院の放射線治療領域において、これまでエコーが使用される場面はまったくなく、私自身も実際の患者さんに使用した経験はありませんでしたが、iViz airの膀胱尿量自動計測は、膀胱を描出するだけで、尿量を自動計測してくれるので、すぐになじめ、尿量測定に関しては十分に使いこなせるようになれたと感じています。また、私の他の診療放射線技師3名もこれまでエコーを使用した経験がなかったのですが、すぐに使いこなせるようになりました。

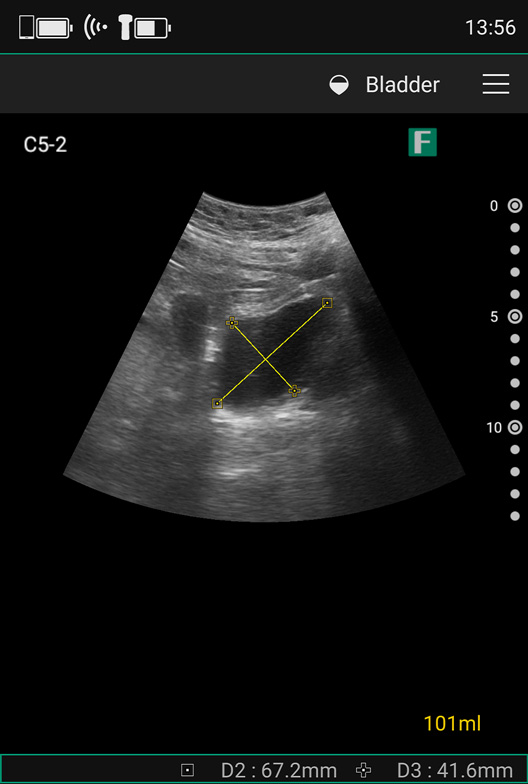

さらに、前立腺IMRTの患者のうち研究に同意した5名161回分を対象として、その診療放射線技師がiViz airで測定した尿量と、私がCBCT画像から測定した尿量を比較した研究において、iViz airとCBCTの尿量の測定結果には強い相関(r2 = 0.9607)が認められ、尿量が正確に測定できていると感じています。

現在は、患者さんに治療室に入ってもらい、ベッドに寝てもらってからiViz airで尿量を測定します。そこで尿量が足りなければ待合室で飲水してしばらく待機してもらい、尿量に問題がなければCBCT撮影から照射へと進めています。

尿量については、治療計画時の量と毎回正確に一致させることまでは求められず、患者さんごとに許容値を決め、許容値範囲の中で日々判断しながら治療を実施していきます。その中で、これまでは判断に迷う場面もありましたが、膀胱尿量自動計測機能は尿量が数値で出るため、CBCT画像を目視だけで確認していた時よりも自信を持って判断ができるようになったと思います。

また、尿量が足りない場合でも患者さんに、これくらい尿が足りないので、これくらい水を飲んでください、これくらい待ってくださいと、具体的な指示ができ、患者さんのストレスを軽減する効果があると思います。

さらに、我々としても待ち時間の目安ができるので、治療の順番を柔軟に入れ替えたり、病棟の患者さんを呼んだりすることで待ち時間を有効に活用でき、治療のスループット向上につながったと実感しています。

CBCTは被ばくも手間も伴うので何度も撮影することはできませんが、ポータブルエコーは低侵襲かつ手軽なので、蓄尿の途中経過をいつでもどこでも確認できることも大きいと思います。

また、尿量測定時、数値だけでなく画像が見られる点も重要で、ポータブルエコーを用いることで一人ひとりの患者さんの膀胱の位置をしっかりと確認できるので、尿量が少ない場合でも正確に測定することができます。

iViz airは、前立腺IMRT前の尿量測定のためだけに導入しても、十分な価値があると思います。その一方で、エコーを使用することにハードルを感じる診療放射線技師も少なくないと思いますが、私の経験を振り返ると、実際に使い始めると尿量測定だけなら簡単に使いこなせるようになったという実感があります。

私自身がそうだったように、使い始めの頃は「早く結果を出したい」「患者さんを待たせてはいけない」と焦ってしまうこともあるかもしれませんが、慣れないうちは“焦らず、じっくり”取り組むことがポイントになると思います。

そして、毎日使用していけば、ポータブルエコーは画像が確認できるので習熟も早く、比較的早い段階で導入効果を実感できると思います。